Aux confins méridionaux de la France, et s'étendant des mystérieux contreforts pyrénéens aux rives millénaires de la Méditerranée, le Languedoc, que l'on nommait en d'autres temps Narbonnaise ou Septimanie, semble de nos jours encore échapper aux différentes disciplines qui donnent à l'Histoire sa substance. Oubliée des grands récits historiques régionaux qui focalisent les regards sur quelques faits particuliers, la population languedocienne ancienne, celle dont les noms perdurent au fil des siècles et dont l'existence se perd en d'innombrables liasses formant un remarquable patrimoine archivistique, est pourtant l'héritière d'un passé unique que peu de travaux viennent éclairer. Restés à la marge de la connaissance historique, les contrées languedociennes, leurs habitants et leurs particularités, abordés au croisement de la généalogie historique et de la généalogie génétique, nous délivrent quelques-uns de leurs secrets, enfouis derrière les murs irréguliers des hautes maisons, et dans le sang des Languedociens eux-mêmes, esquissant les contours d'une société singulière, riche en folklore et superstitions, et profondément ancrée dans un monde méditerranéen que l'historiographie contemporaine tendrait à vouloir éloigner. Ce qui ne fut pas toujours le cas. Dans l'Histoire générale de Languedoc, ouvrage rédigé au début du XVIIIe siècle par les érudits bénédictins Claude Devic et Joseph Vayssète, il est écrit ce qui suit : "La Septimanie habitée par cinq différents peuples distingués les uns des autres [...] les Romains ou anciens habitants du pays qu'on continua d'appeler ainsi plusieurs siècles pour les distinguer des Wisigoths [...], les Juifs, les Syriens [dans le sens d'Orientaux] et les Grecs". Cette description, qui fait l'objet de critiques contemporaines, s'appuie sur deux canons tirés du Concile de Narbonne, qui eut lieu en l'an 589. Sans la tenir pour acquise, mais en considérant néanmoins qu'elle pourrait revêtir un intérêt certain, je propose de l'établir comme point de départ de ce voyage dans le Languedoc ancestral dont est originaire, aussi loin que remontent les archives, la famille de mon grand-père maternel.

Il n'est point de fouilles sans matériel, fût-il rudimentaire. Aussi ne pourrait-on envisager de meilleure source pour la recherche génétique que l'ADN d'une famille languedocienne, dont le sentiment d'ancienneté est ancré à tel point qu'il fait office d'héritage immatériel : "Nous sommes d'ici, depuis toujours" répétait mon grand-père en son temps. Cet ici est le Kercorb, une terre préservée qui se cache entre les collines de l'Ouest audois, oscillant entre paysages montagnards et méditerranéens, centrée autour de l'énigmatique Chalabre, et des villages qui l'entourent, parmi lesquels Rivel et Puivert. En ces lieux lointains les rivières deviennent des torrents l'hiver et s'assèchent sous les torrides chaleurs estivales qui rappellent la proximité de l'Espagne. Si nous ne disposons, hélas, du matériel génétique de mon grand-père parti il y a quelques années, nous avons celui de sa soeur, qui l'a rejoint depuis, et dont je remercie les proches pour leur participation à ces recherches. Ce matériel génétique a permis de préserver la moitié de celui de mon arrière grand-père Pierre-Antoine Bourrel, et autant de mon arrière grand-mère Marie-Vincentine Bonnet. S'ajoutent ensuite celui de ma mère, le mien, deux importantes correspondances pour la famille Bourrel avec une cousine et son fils, cinq autres correspondances proches (XIXe siècle), et pas moins de deux-mille plus lointaines. Si elle est unique et directe, cette source génétique doit être envisagée sous l'angle généalogique. Une telle démarche suppose le développement d'une méthodologie particulière et d'outils d'analyse appropriés, puis d'une modélisation pertinente. En somme, reconstituer un puzzle dont il faut retrouver les pièces cachées.

Ascendance généalogique récente de la famille Bourrel

Sept des huit arrière-grands-parents de mon grand-père sont d'origine languedocienne audoise. La seule exception, partielle, est Pierre Vassal, et c'est pour cette raison que l'ADN hérité de Marie Vassal, grand-mère paternelle de mon grand-père, ne sera pris en compte ici. Ce qui pose néanmoins une première contrainte, puisque ma mère a hérité de son arrière-grand-mère paternelle de larges segments sur les chromosomes 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 19 et 22, soit plus d'un tiers de son héritage génétique paternel. La première étape consiste à repérer des segments suffisamment longs qu'elle tiendrait de Jean Bourrel, de Paul Bonnet et de Louise Faure ; idéalement, un chromosome entier. Ce travail de reconstitution chromosomique, ou genetic mapping, requiert de trier toutes les correspondances génétiques obtenues sur les bases telles que MyHeritage, tâche pour le moins fastidieuse qu'une idée toute simple m'a permis de faciliter. Ce tri préalable effectué, il convient d'identifier ces correspondances en reconstituant leur ascendance, mission rendue périlleuse car beaucoup de gens ne fournissent aucune indication sur ce point. Entre 5 et 10% des correspondances ont pu être identifiées, après trois années d'un travail de fourmi, été comme hiver. La joie de relier les quelques centimorgans d'un segment d'ADN à un ancêtre particulier égale à mes yeux celle de la découverte d'un nouvel ancêtre en généalogie historique. Avis personnel qui ne fait pas l'unanimité, puisque de nombreux généalogistes dans le sens classique du terme sont vertement hostiles à la génétique, surtout en France, tandis que les généticiens, eux, ne se préoccupent guère d'ascendances individuelles. Il est monnaie courante que des postures idéologiques de ce type viennent considérablement ralentir des recherches, ou barrer des pistes pourtant fructueuses.

Famille Bourrel au début du XXe siècle

Revenons-en à la recherche des chromosomes hérités de Jean Bourrel, de Paul Bonnet et de Louise Faure. Mon premier réflexe est d'utiliser la correspondance élevée, s'élevant à 6.1% et 431.8 cM, en douze segments répartis sur dix chromosomes, que ma mère partage avec sa cousine, qui descend d'un frère de Pierre-Antoine Bourrel. Cette correspondance est deux fois plus élevée que la moyenne (3.1%) pour des cousines, du même degré, partageant un quart de leur ascendance. Une chance relative qui étend les possibilités de recherche. Cette cousine partage également 5.6% et 398,8 cM avec la tante de ma mère, pourtant plus proche d'un degré. L'on peut en déduire trois hypothèses : mon grand-père maternel et son oncle paternel avaient une forte parenté ; ma mère et sa cousine ont toutes les deux hérité fortement de leurs grands-pères paternels ; elles ont hérité d'eux sur les mêmes chromosomes. Ces hypothèses viennent étayer l'idée selon laquelle l'héritage génétique, au-delà des parents qui nous transmettent chacun 50% de leur ADN, ne nous parvient pas en suivant une répartition strictement égalitaire : l'on peut hériter 30% d'un grand-parent, et 20% de l'autre, et parmi ces 20%, en hériter 15% d'un même arrière-grand-parent, qui lui tenait majoritairement ces segments de l'un de ses grands-parents. Cette répartition inégale revêt une importance capitale en généalogie génétique, et nuance les interprétations qui en découlent.

Vues du chromosome 4 paternel de ma mère, et de mon chromosome 4 maternel - Chromosome Browser - MyHeritage

Le chromosome 4 s'avère propice à la recherche de l'ADN hérité de Jean Bourrel. En rouge, sur la première ligne, l'on visualise le segment que ma mère et sa cousine ont en commun, comportant 33 664 SNP (single nucleotide polymorphism). En orange, sur la ligne du dessous, deux segments que ma mère partage avec sa tante, dont l'un est triangulé, c'est à dire commun, avec celui en rouge. En vert-jaune - précisons que le choix des couleurs est automatique - un segment en début de chromosome partagé avec une correspondance que nous appellerons SO. Ce premier élément est intéressant : SO appartient au groupe de correspondances issu de Jeanne Huillet (1842-1914), fille de Antoine Huillet (1808-1876) et de Brigitte Cabanié (1813-1854), qui sont les ancêtres maternels de Jean Bourrel, et qui descendent de familles originaires du Kercorb et du Razès, plus précisément de Villefort, de Chalabre, de Montbel, de Saint-Benoît, de Festes-et-Saint-André, de Saint-Couat-du-Razès, de Conilhac-de-la-Montagne, de Corbières, de Gueytes-et-Labastide et de Rouvenac. Sur la quatrième ligne, en rose, deux segments, soit 9216 SNP, que ma mère et moi partageons avec une correspondance que nous nommerons DB, dont les ancêtres maternels sont audois. Non sans persévérance, j'ai reconstitué toute l'ascendance maternelle de cette correspondance jusqu'à retrouver le seul couple d'ancêtres qui nous est commun. Il s'agit de Guilhem Bardon et de Catherine Aveilha, qui vivaient à Saint-Benoît il y a quatre siècles. En outre, c'est bien par Jeanne Huillet que nous descendons des Bardon et des Aveilha. La concordance de ces éléments généalogiques et génétiques est appréciable.

L'existence des familles Bardon et Aveilha nous est connue essentiellement grâce aux archives notariales de Chalabre, contenant des actes tels que cette quittance de reconnaissance de la dot apportée par Catherine Aveilha, fille de Hector Aveilha, lors de son mariage avec Guilhem Bardon, qui était maître maréchal-ferrant à Saint-Benoît. Les ancêtres de la famille Bardon demeurent inconnus. Catherine Aveilha est quant à elle la petite-fille de Antoine Aveilha, bayle (bailli) de Saint-Benoît, et l'arrière-petite-fille de Jean Aveilha et de Isabeau Dautech, qui naquirent au début du XVIe siècle. Généalogie et génétique sont liées.

Archives notariales Thournier - Chalabre, 1610 - Geneanet

Si un dernier élément devait conforter l'attribution du chromosome paternel 4 de ma mère à Jean Bourrel, il tient à un raisonnement par inférence : la cousine et la tante de ma mère partagent un segment de 13 568 SNP aux positions génomiques 121 898 421 - 153 970 416 issu de Marie Vassal. Par ailleurs, la tante de ma mère a hérité de ses ancêtres maternels, sur le chromosome 4, un long segment issu de Paul Bonnet. Par élimination, puisque ma mère et moi ne partageons ni les segments issus de la famille Bonnet, ni ceux de la famille Vassal, et qu'aux mêmes positions génomiques 141 980 240 - 156 540 258 nous avons des correspondances issues des ancêtres maternels de Jean Bourrel, en continuité logique avec les segments situés en positions antérieures sur le chromosome, alors c'est bien de Jean Bourrel que nous tenons le chromosome 4. Sans les correspondances de la tante et de la cousine de ma mère cette identification n'aurait pas été possible. La généalogie génétique ne peut prendre sens sans généalogie historique. Or, sans la génétique, comment aurions-nous pu deviner que les familles Bardon et Aveilha, dont ma mère descend à la douzième génération, ont légué leur ADN jusqu'à nous ? En cela consiste la première phase d'analyse du chromosome 4 : identifier, avérer, les correspondances, recueillir les segments comme autant de cailloux semés par le Petit Poucet de la génétique, et reconstituer la piste qu'ils nous font emprunter. Il a suffi d'une dizaine de correspondances, dont quatre descendants de Jean Bourrel, pour suivre ce chemin dans les limbes des siècles. Soyons un tant soit peu utopistes, et imaginons que l'ensemble des descendants de la famille Bourrel, nombreux dans l'Aude, rejoignent ces recherches. L'on pourrait alors reconstituer avec une grande précision l'histoire génétique de nos ancêtres. Cette utopie ayant peu de chance de se concrétiser, il nous faut pour l'instant apprécier les trouvailles permises en l'état actuel du matériel dont nous disposons.

Représentation du chromosome 4 issu de Jean Bourrel - Eurogenes K36 Admixture Proportions - Gedmatch

L'intérêt d'une reconstitution des chromosomes par une identification des segments tient aux possibilités qu'elle ouvre pour la compréhension des origines d'une famille. Les tests ADN, dans leur usage récréatif, fournissent des estimations généralistes si ce n'est vaseuses, une moyenne tirée de l'ensemble des chromosomes, estimant la proximité avec des bases de données fluctuantes, ce qui, sans être totalement exempt d'utilité, lorsque l'on approfondit l'analyse, et que l'on découvre qu'une famille qui vécut voici cinq siècles peut avoir légué un large segment, certes entrecoupé, ne saurait refléter la complexité d'un héritage génétique entier, et corroborer ou non les hypothèses émises par les historiens. La base américaine d'outils génétiques Gedmatch, moins connue, offre des outils d'une redoutable efficacité pour déterminer les origines génétiques d'une famille. L'un d'eux, nommé Admixture proportions, détaille et représente par divers supports ces origines, sous forme de tableaux de pourcentages ou de graphiques colorés indiquant les positions génomiques. Il suffit dès lors de corréler la reconstitution généalogique du chromosome à la représentation de ses origines génétiques. Eurogenes K36 n'est que l'un des nombreux calculateurs proposés par Gedmatch, et l'avoir ici choisi n'est en rien hasardeux. Outre le fait qu'il soit plébiscité pour les ascendances européennes, il comporte de nombreuses populations de référence. Je souhaitais observer l'aspect de la représentation graphique que ce calculateur proposerait. Force est de constater que cette représentation montre une relative uniformité des composantes du segment considéré. La couleur orange indique une origine italienne, la jaune une origine moyen-orientale non-arabe, la verte et la marron une origine ouest-asiatique, la noire une origine ibérique et la magenta une origine grecque. Les composantes ibero-italiennes et orientales apparaissent nettement majoritaires. Les calculateurs indiquent quant à eux, pour le chromosome 4 hérité de Jean Bourrel, les estimations suivantes : 24.7% ibérique, 21.3% moyen-oriental non-arabe, 13.8% ouest-asiatique, 13.1% italien, 10.6% ouest-européen, 8.1% est-européen, 3.9% nord-est-africain, 3.4% grec et 1.1% sarde.

Corrélation entre reconstitution et origines - Chromosome 4 maternel - Wilfried - DNA Painter, My Heritage, FTDNA et Gedmatch

J'ai pour ma part hérité en proportions égales de mes grands-parents sur le chromosome 4 maternel, respectivement 49.71% de mon grand-père, et 50.29% de ma grand-mère, qui n'est pas audoise. Les segments représentés en bleu sont ceux que je tiens de ma grand-mère, et en jaune, ceux de mon grand-père, raison pour laquelle le segment issu des familles Bardon et Aveilha m'intéresse particulièrement. En corrélant la reconstitution généalogique du chromosome et la représentation des origines, l'on peut observer une certaine concordance des recombinaisons, en d'autres termes, l'on distingue assez aisément, sur la représentation, les segments hérités de mon grand-père et ceux hérités de ma grand-mère. A une nuance près, la composante jaune qui se situe à gauche, et qui est héritée de ma grand-mère, correspond à une origine basque, et n'est pas la même que l'autre composante jaune, située à droite, qui elle indique l'origine moyen-orientale non-arabe. Ce léger défaut des représentations proposées par Eurogenes K36 désarçonne nombre d'utilisateurs. Il s'explique simplement par le fait qu'il n'y a pas assez de couleurs pour représenter toutes les composantes comprises dans Eurogenes. Lacune qui, sans être particulièrement grave, montre la nécessité de reconstruire généalogiquement chaque chromosome. Sous forme de tableau, les résultats proposés par Eurogenes K36 à partir de mon chromosome 4 maternel sont les suivants : 24.4% moyen-oriental non-arabe, 21.1% italien, 20.9% basque, 18.6% ibérique et 14.9% ouest-asiatique. Une concordance peut être remarquée avec les résultats de ma mère : l'oriental, le ouest-asiatique et une partie de l'italien sont compris dans les 49.71% hérités de mon grand-père, l'ibérique, le basque, et l'autre partie de l'italien le sont dans les 50.29% hérités de ma grand-mère.

L'hypothèse historique érigée en point de départ, celle formulée au XVIIIe siècle par les érudits Claude Devic et Joseph Vayssète à partir des canons du Concile de Narbonne en l'an 589, soutenait que la Septimanie, à la fin de l'Antiquité tardive, était habitée par cinq peuples, à savoir : "les Romains ou anciens habitants du pays qu'on continua d'appeler ainsi plusieurs siècles pour les distinguer des Wisigoths [...], les Juifs, les Syriens [dans le sens d'Orientaux] et les Grecs". Cette mention de peuples orientaux est antérieure au Califat ommeyade, qui connut son apogée au début du VIIIe siècle, et à la Septimanie sous influence musulmane. Ce qui est intéressant lorsque l'on sait que, dans le cas du chromosome 4 de Jean Bourrel, Eurogenes K36 a noté un quart d'origines moyen-orientales et un sixième d'origines ouest-asiatiques mais pas d'origines arabes, composantes qu'il sait pourtant tout à fait différencier et quantifier au sein d'un même chromosome. Il n'est aucunement surprenant, pour ce qui est des Romains, de retrouver leur origine en forte proportion : la Narbonnaise fut parmi les premiers territoires romanisés de Gaule, et les vestiges du passé romain sont nombreux, bien que délaissés et parfois sciemment détruits, dans la région. Attardons-nous néanmoins sur la nuance apportée par les érudits bénédictins au terme Romains : ils désignent par-là les "anciens habitants du pays qu'on continua d'appeler ainsi plusieurs siècles pour les distinguer" des barbares. Or, Eurogenes K36 montre pour le chromosome 4 paternel de ma mère un quart d'origines ibériques, et un autre apport disparate formé de composantes grecques, sardes, est-européennes et berbères. Enfin, ce même calculateur estime à un dixième l'apport franc. Ces résultats estimés à partir du chromosome 4 que nous avons hérité des ancêtres de Jean Bourrel apportent un certain crédit à l'hypothèse proposée dans l'Histoire générale de Languedoc. Pour l'anecdote, le chromosome 4 jouerait un rôle prépondérant dans la physionomie du nez, notamment aux positions génomiques auxquelles se situe le segment étudié.

L'identification d'un chromosome provenant de Jean Bourrel, grand-père paternel de mon grand-père maternel, constituait le premier objectif de ces fouilles dans les archives fascinantes que représentent l'ADN et ses variations, et que nous portons tous en nous, tel un fil d'Ariane que l'inflexible Atropos ne pourrait couper, car il perdure après le trépas de celles et ceux qui l'ont déroulé jusqu'à nous. Nous avions exclu les chromosomes issus de Marie Vassal car son ascendance s'écartait en partie du Kercorb audois, cadre géographique privilégié pour cette recherche. Le second objectif repose donc, en poursuivant la même démarche, sur la recherche de chromosomes hérités de Marie-Vincentine Bonnet, grand-mère paternelle de ma mère, et de ses parents, Paul Bonnet (1874-1945) et Louise Faure (1875-1959), dont le sentiment d'ancienneté dans le Languedoc audois surpassait encore celui de la famille Bourrel. A bien des égards, il semble que ce soit mon arrière-grand-mère qui ait transmis à ses enfants ce sentiment d'appartenance revendiqué, tout comme leurs croyances, savoirs et superstitions.

Marie-Vincentine Bonnet, arrière-grand-mère

Le matériel génétique dont nous disposons pour la famille Bonnet est à première vue paradoxal. Si, grâce à la participation de ma grand-tante, nous conservons la moitié de son héritage génétique, un nombre d'enfants moins important que dans la famille Bourrel, et l'absence d'une correspondance proche, réduisent les possibilités d'identification des correspondances, étape fondamentale pour la reconstitution généalogique des chromosomes. Je n'ai guère pu identifier de correspondances issues de Marie Lagarde (1851-1886) et de Jacques Faure (1838-1916), respectivement grand-mère paternelle, et grand-père maternel, de Marie-Vincentine Bonnet. Elles existent, figurent parmi les listes que j'explore dans les différentes bases, mais demeurent introuvées, ou ne s'étendent que sur de brefs segments qui, s'ils sont toujours utiles, voient leur utilisation peu fructueuse pour l'échantillonnage qui fournit à la présente démarche sa consistance. Ou, du moins, il serait aisé aux adversaires farouches et souvent caricaturaux de la généalogie génétique de prétexter que de petits segments seraient négligeables, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Difficile, en revanche, de contester des chromosomes entiers. Les fouilles se trouvent ainsi orientées vers Jean Bonnet (1843-1926) et Rose Naudy (1841-1929), respectivement grand-père paternel et grand-mère maternelle de Marie-Vincentine Bonnet, dont les ancêtres sont majoritairement originaires de Rivel, de Puivert, de Bélesta, de Fougax-et-Barrineuf, de Belcaire, de Nébias, de Sautel, de Lavelanet, de Lesparrou, avec quelques branches à Magrie, Quillan, Conques-sur-Orbiel et d'innombrables liens avec le littoral catalan, languedocien et provençal.

Reconstitution généalogique du chromosome 12 paternel de ma mère - DNA Painter et MyHeritage

Si le chromosome 4 paternel de ma mère se trouvait relié à Jean Bourrel, le douzième nous lie quant à lui aux ancêtres de Marie-Vincentine Bonnet. Ma mère partage le premier segment olive, à gauche, avec une correspondance que nous nommerons MD, qui descend biologiquement de l'oncle maternel de Marie-Vincentine Bonnet. Une année a été nécessaire pour identifier cette correspondance avec laquelle ma grand-tante partage 127.6 cM (1.8%) en six segments, ma mère 42.8 cM (0.6%) en deux segments, et moi-même 13.7 cM (0.2%) en un seul segment. Ici, une variation générationnelle d'un degré semble induire une division par trois, et souligne un aspect de prime importance : la quantité d'ADN partagée n'est pas un indicateur systématique de la fiabilité ni de l'éloignement d'une correspondance. Aux yeux des algorithmes, MD est la cinquième (sur 1626) correspondance la plus élevée de ma grand-tante, avec une fiabilité certaine, mais seulement la huit-cent-vingt-huitième (sur 1768) pour moi, avec un niveau de fiabilité moyen. Un paradoxe, une nouvelle fois. Les estimations mathématiques ont, en généalogie génétique, une utilité restreinte. Aucun algorithme ne saurait remplacer le travail patiemment mené par la fourmi humaine. Qu'à cela ne tienne, la présence de ce segment au début du chromosome 12 est un premier indice. Il est suivi d'un autre, d'un vert olive également, qui n'est pas directement lié à une correspondance, mais reprend le raisonnement par inférence : à ces positions génomiques du chromosome 12, ma mère et sa tante partagent un segment commun. Par ailleurs, ma grand-tante et notre cousine par la famille Bourrel partagent aux mêmes positions un segment, qui n'est pas triangulé avec celui de ma mère ; ce qui signifie que le segment partagé avec ma mère est issu de la famille Bonnet. S'ensuit l'un des segments partagés avec une correspondance que nous nommerons JMR, dont la généalogie est précisée. Il s'agit d'un descendant de la famille Ramel, originaire de Rivel, et notre ancêtre commune est Anne Cassagnaud (1786-1845). Par son premier mariage avec Pierre Boulbès, Anne Cassagnaud est la mère de Magdeleine Boulbès (1808-1865) qui épousa en 1828 à Puivert Jean-Baptiste Volusien Bonnet (1799-1878). Tous deux sont les parents de Jean Bonnet (1843-1926), et les arrière-grands-parents de Marie-Vincentine Bonnet. Veuve, Anne Cassagnaud épousa en 1815 Vincent Ramel. Ils eurent à ma connaissance cinq enfants, à savoir Jeanne-Marie Ramel (1817-1902) épouse Sengès, Pascal Ramel (1820-1880), Paul Ramel (1823-1887), Pierre-Albin Ramel (1825-1898) et Cécile Ramel, épouse Barthélémy. Notre correspondance descend de Salomon Ramel, fils de Paul. Et sa présence ici nous montre que si le début du chromosome 12 paternel de ma mère est issu de Louise Faure, la seconde moitié l'est de Paul Bonnet.

Il y a quelques semaines, une correspondance au même emplacement nous est arrivée. Nous la nommerons VG, et ses ancêtres sont originaires des Pyrénées-Orientales qui constituent une continuité génétique de l'Aude méridionale. La mission tient donc à retrouver l'ancêtre commun entre VG et Anne Cassagnaud, et le chemin s'est avéré plutôt simple. Anne Cassagnaud naquit du mariage de Jean Pasquet Cassagnaud (1763-1840) et de Jeanne Delpech (1763-1794), elle-même fille de Jacques Delpech (1735-1805) et de Anne Naudy, et Jacques Delpech avait pour parents Paulet Delpech et Jeanne Arnaud, qui se marièrent en l'an 1733. Jeanne Arnaud est la fille de Jacques Arnaud (~1675-1758) et de Marie Briant (1686-1767). Les Arnaud fabriquaient et vendaient des habits ; ils étaient liés aux drapiers Bastide, également nos ancêtres, et dont j'aurais l'occasion de reparler. Ces familles vivaient plus près des Pyrénées, à l'orée des forêts, sombres et majestueuses, qui s'étendent de Bélesta aux montagnes. La fabrication de vêtements chauds pour l'hiver était importante, tout comme l'approvisionnement en bois. Le monde méditerranéen est souvent marqué par la présence de montagnes qui sont ses frontières.

Filiation de Jeanne Arnaud à Jean Bonnet

Vient après ce segment une autre correspondance, que l'on nommera MJ, dont les ancêtres en partie puivertins descendraient également de la famille Arnaud. Ces deux segments sont représentés en vert forestier sur le chromosome 12 paternel de ma mère. Les deux derniers tiers du chromosome 12 sont communs à ma mère et à sa tante. J'ai en ce qui me concerne hérité du tiers central, à hauteur de 30.32%, et par la même occasion du début que l'on connaît du segment issu de Jeanne Arnaud ; les tiers périphériques, soit 69.68% de mon chromosome 12 maternel, étant issus de ma grand-mère. Une fois la reconstitution génétique du chromosome établie, la démarche passe une nouvelle fois par l'analyse et la représentation des origines transmises sur ce chromosome. D'aucuns tendent à différencier les populations des vallées protégées par les montagnes escarpées à celles des territoires de moyenne altitude. Il se raconte aussi que ces contrées plus difficiles d'accès auraient servi de refuges aux peuples vaincus, fuyant la peste et les invasions, et arrivant du littoral. Ce phénomène de mobilités séculaires entre le littoral méditerranéen et son arrière-pays montagnard, qui vit la circulation des biens et des Hommes, le commerce des chevaux entre la France et l'Espagne, les trafics de fausse monnaie en Catalogne espagnole et française, mérite une réelle attention. C'est pour l'heure le chromosome 12 des familles Bonnet et Faure qui se trouve au cœur des recherches.

Représentations du chromosome 12 - Eurogenes K36 Admixture Proportions - Gedmatch

Ces représentations permettent de comparer dans toute leur étendue le chromosome 12 paternel de ma mère, situé sur la première ligne, et le chromosome 12 de sa tante. La comparaison ne présente pas la même simplicité que celle effectuée sur le chromosome 4, car les composantes présentent un aspect hétérogène, et le chromosome 12 de ma grand-tante mélange celles issues de la famille Bourrel et celles provenant de la famille Bonnet. La première ligne, à savoir le chromosome 12 paternel de ma mère, propose une lisibilité plus réaliste de ce que peuvent être les origines de la famille Bonnet. Il apparaît cependant nécessaire de se référer aux représentations par tableau, qui fournissent les estimations suivantes. Pour le chromosome paternel de ma mère : 28.9% italien mêlé d'ibérique, 28.9% est-centre-européen, 19.6% ouest-asiatique, 12.1% ouest-européen, 4.1% sarde, 3.8% scandinave et 2.1% arménien. Quant au chromosome de ma grand-tante : 34.2% ibérique mêlé d'italien, 29.5% est-centre-européen, 14,7% ouest-asiatique, 13.1% scandinave, 4.8% sarde et 3.8% arménien. Ce recoupement montre davantage de similitudes entre ces deux héritages génétiques en partie identiques. Seules les proportions diffèrent. Un premier constat s'impose : ce chromosome reflète un peuplement ancien, par phases. L'on retrouve les principaux peuples évoqués par l'historiographie, à savoir une population ibérique et romaine, la plus ancienne selon Vayssète et Devic, la population volque tectosage qui correspondrait au est-centre-européen, quelques traces des Francs ainsi que celles qui relient les Languedociens antiques aux Sardes. La trouvaille la plus mystérieuse tient à cet apport ouest-asiatique, qui s'élève à un cinquième, et que l'on retrouvait également, en des proportions similaires, sur le chromosome 4 de Jean Bourrel. Rappelons un simple fait : si une large partie de ce chromosome 12 est issu de Jeanne Arnaud, dont ma mère descend à la neuvième génération, et que Jeanne Arnaud porte en elle l'héritage spécifique de quelques ancêtres, alors elle peut avoir conservé jusqu'à nous cet apport issu d'un ancêtre en particulier, sur ce chromosome, qui serait ce qu'il reste de cet ancêtre lointain pour lequel l'origine ouest-asiatique prendrait un sens plus explicite. Néanmoins, la présence suffisamment élevée de cet apport ouest-asiatique nous invite à une troisième fouille.

Représentation du chromosome 14 de ma grand-tante - Eurogenes K36 Admixture Proportions - Gedmatch

L'objet de cette troisième fouille n'est pas des moindres : identifier généalogiquement un chromosome, parmi ceux de ma grand-tante, qui puisse synthétiser avec le plus de réalisme les observations et les hypothèses qui ont émergé des deux précédentes fouilles. En d'autres termes, mettre la main sur un chromosome par lequel ma grand-tante aurait hérité, pour le paternel, des ancêtres maternels de Jean Bourrel, et, pour le maternel, d'ancêtres de Paul Bonnet ou de Louise Faure originaires des mêmes lieux que la famille Arnaud. Deux conditions, qui sans être antagonistes, comportent une part de chance. Et, je ne sais si la chance sourit aux Languedociens qui restent particulièrement superstitieux, mais elle sourit bel et bien à ces recherches : sur le chromosome 14 paternel, ma grand-tante a hérité de Jeanne Huillet, partageant trois segments avec la descendante d'une tante maternelle de Jean Bourrel, et sur le maternel, deux segments issus de Marie Chaumont (1784-1844), originaire des mêmes lieux que la famille Arnaud, arrière-grand-mère maternelle de Louise Faure, et ancêtre par les femmes de Marie-Vincentine Bonnet. Ces segments occupent chacun plus d'un tiers du chromosome 14 et se situent aux mêmes positions génomiques. Les représentations par tableau indiquent les résultats suivants: 30.2% italien, 22.8% ibérique, 18.1% est-balkanique et grec, 14.4% nord-européen et 13.8% sarde. L'idée ici n'est pas tant de déterminer qui de Jeanne Huillet ou de Marie Chaumont, ou plus près de nous qui de Jean Bourrel ou de Louise Faure, avait telle ou telle origine. Mais plutôt de remarquer la présence des 18.1% d'origine est-balkanique et grecque, les deux étant regroupés en une seule origine sur Eurogenes K36. Cette proportion est la même que celle des origines ouest-asiatiques qui ressortent des chromosomes 4 et 12. Or, ces origines sont géographiquement proches.

Rappelons, arrivés à la fin de cette première piste, notre point de départ qui est la description des habitants de la Septimanie proposée au XVIIIe siècle par les érudits bénédictins Vayssète et Depic, à partir des canons du Concile de Narbonne en l'an 589 : "La Septimanie habitée par cinq différents peuples distingués les uns des autres [...] les Romains ou anciens habitants du pays qu'on continua d'appeler ainsi plusieurs siècles pour les distinguer des Wisigoths [...], les Juifs, les Syriens [dans le sens d'Orientaux] et les Grecs". Si par précaution historique nous n'avions pas voulu tenir cette description fortement critiquée par les contemporains, souvent allogènes, pour acquise, force est de constater, et cela est loin d'être déplaisant, que le croisement rigoureux des données généalogiques et génétiques, fruit de reconstitutions minutieuses, en redore le blason. Et nous permet, après avoir suivi les sinueuses pistes du Languedoc audois, entre Méditerranée et Pyrénées, d'en nuancer les termes comme il suit :

- les "Romains ou anciens habitants du pays qu'on continua d'appeler ainsi" - notez la nuance déjà induite par les bénédictins - regroupent plusieurs peuples : les Ibères, les Sardes, les Grecs, les Volques et les Romains d'origine péninsulaire italienne eux-mêmes. La population languedocienne antique semble déjà résulter d'un mélange de peuples.

- la romanisation n'a pas été qu'un processus culturel, autrement comment expliquer les proportions d'origine italienne atteignant le tiers de certains chromosomes, pour des familles enracinées dans le Languedoc audois ?

- les Francs et les Wisigoths ont laissé une empreinte génétique d'un dixième à un cinquième dans le Kercorb audois, ce qui est important sans être majoritaire.

- Une population moyen-orientale, différenciée des Arabes par les calculateurs, a laissé un apport génétique pouvant atteindre le quart des chromosomes les plus longs. Cette population est possiblement celle que la description regroupe sous le terme Syriens.

- L'hypothèse d'une mobilité depuis les littoraux jusqu'aux vallées de l'arrière-pays, situées sur les contreforts des montagnes, n'est pas exclue par ces trouvailles. Le Kercorb audois est connu de ses habitants pour être, et avoir toujours été, une terre de refuge. Des populations originaires des cités côtières y ont-elles un jour trouvé refuge ?

- Ce qui expliquerait, par ailleurs, le lien filial que les familles anciennes entretiennent à chaque génération avec le littoral.

- L'arrière-pays semble avoir été trop longtemps envisagé comme une vague annexe des terres intérieures, alors que les éléments généalogiques, génétiques, et culturels encore davantage, relient cet arrière-pays au littoral. Ce qui peut s'expliquer par le fait que la plupart des personnes étudiant cette région, le plus souvent allogènes, l'abordent ou sous le prisme du catharisme, ne cherchant donc que les éléments qui s'y rapportent, ou dans le cadre d'une histoire générale de la France, sans réellement appréhender les familles qui en sont anciennement originaires et leurs particularités. Les montagnes constitueraient non pas la frontière entre l'arrière-pays et la Méditerranée, mais bel et bien les frontières de cet espace méditerranéen qui s'étend du littoral aux contreforts, ce que l'on peut observer en de nombreuses régions méditerranéennes. Cette identité méditerranéenne sépare nettement le Languedoc du Sud-Ouest.

- Une population aux origines ouest-asiatiques, est-balkaniques et grecques semble avoir laissé un apport génétique récurrent dans le Kercorb audois. Peut-elle correspondre aux Juifs mentionnés dans la description ?

S'il est coutume que les recherches généalogiques viennent, en apportant certains éléments de réponse, soulever de nouvelles interrogations, qu'une piste sinueuse débouche sur plusieurs autres, la généalogie génétique bouscule les représentations que l'on se fait des peuples, de leur histoire, et des environnements dans lesquels ils ont existé et perduré. L'ADN est, pour me répéter, ce fil d'Ariane que l'inflexible Atropos ne saurait couper, et qui nous guide au-delà des chemins labyrinthiques que le passé se plaît à emprunter pour nous égarer, ou peut-être aussi pour se dévoiler sous un jour nouveau. Je tiens à remercier ma grand-tante et sa fille pour leur participation à ces recherches, et notre cousine dont la correspondance nous aide grandement.

Les données génétiques étant confidentielles, leur utilisation historique et généalogique reste propriété des membres de notre famille, ce qui signifie que toute réutilisation des recherches et résultats partagés dans cet article doit faire l'objet de notre consentement. Enfin, ces tests ont été interdits en France et il n'est hélas pas possible, actuellement, de les effectuer dans ce pays.

Peut-être révèlent-ils des pages de l'Histoire jusque là oubliées, omises, négligées ?

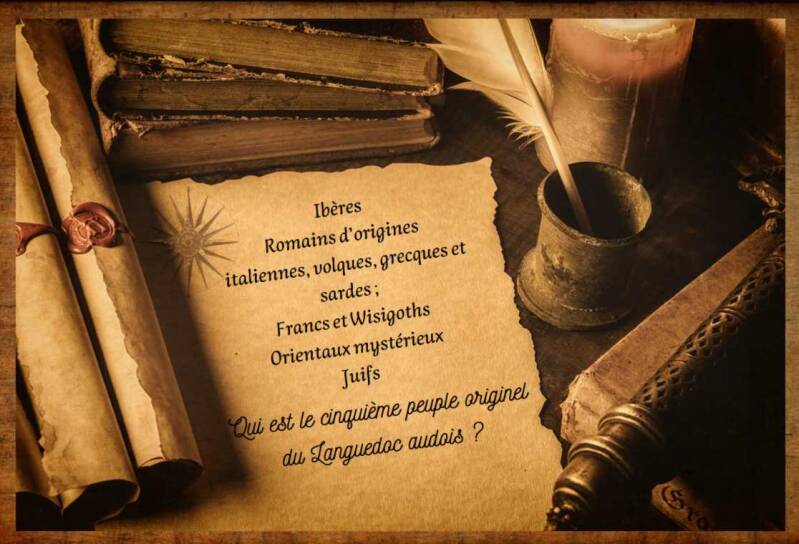

Et nous laissent pour l'instant sur ce mystère : quel est le cinquième peuple originel du Languedoc audois ?

Ajouter un commentaire

Commentaires